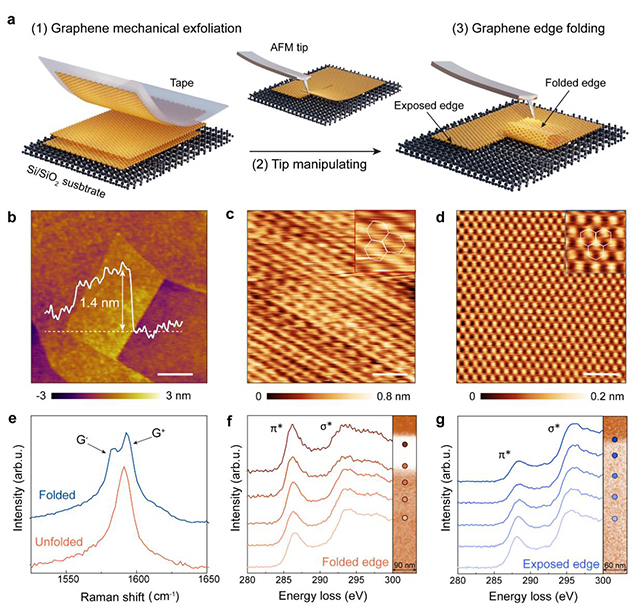

摩擦本质和作用机制是摩擦学的基本科学问题,自达芬奇(Leonardo da Vinci,1452-1519)定义了摩擦系数以来,数百年来,科学家们对这一难题展开了不懈探索,先后提出了Amontons-Coulomb定律、分子-机械学说、粘着摩擦理论等学说,奠定了经典摩擦学的理论基础。随着纳米力学技术、低维材料和量子材料体系的发展,摩擦研究逐渐从宏观尺度拓展至声子、电子尺度。 近日,中国科学院兰州化学物理研究所纳米润滑课题组在量子摩擦研究方面取得重要进展,研究团队首次在实验上观察到固-固界面量子摩擦现象,系统构建了电子、声子耗散与摩擦的内在关系,揭示了拓扑应变诱导的量子态调控摩擦机制。 团队基于原子力显微镜纳米针尖操纵技术,构筑了具有可控曲率与层数的折叠石墨烯边缘拓扑结构(图1),系统开展了纳米尺度摩擦测量。研究发现,折叠石墨烯边缘摩擦力随层数呈现出显著的非线性变化(图2),违背了经典摩擦定律在固-固界面下的适用性。 图1.纳米针尖操纵可控折叠石墨烯 图2.折叠石墨烯量子摩擦行为 通过扫描隧道显微镜(STM)和超快光谱技术的实验观测与理论分析,团队发现石墨烯中非均匀应变可通过调制电子跃迁参数(hopping)引入等效规范场,产生高达数十特斯拉的赝磁场(pseudo-magnetic field)。其数学本质是应变对系统哈密顿量的Peierls变换,导致拓扑非平庸的能带重构,并在STM中观测到量子化分立的赝朗道能级(图3)。这种电子结构变化显著抑制了电子-声子耦合,使电子耗散从连续态跃迁转变为赝朗道能级间的量子化跃迁,导致热电子冷却时间从暴露边缘的0.32 ps延长至折叠边缘的0.49 ps,有效降低了能量耗散,从而显著降低了摩擦。 该工作不仅提供了固-固界面量子摩擦的首个实验证据,还构建了基于拓扑结构调控耗散模式的研究框架,验证了量子态调控界面电子耗散过程的可行性,对发展低能耗纳米器件,拓扑量子材料中的摩擦调控具有指导意义。 图3.折叠石墨烯摩擦耗散机制 该研究工作以“Pseudo-Landau levels splitting triggers quantum friction at folded graphene edge”为题发表在Nature Communications上。兰州化物所高新晨博士生为该论文第一作者,龚珍彬副研究员和张俊彦研究员为共同通讯作者。 以上研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目和国家自然科学基金的支持。

图 最近2Ma东亚季风快速变化与深海氧同位素对比 在国家自然科学基金项目(批准号:42494910)等资助下,中国科学院地球环境研究所黄土与气候变化研究团队与海外合作者,在间冰期季风气候不稳定性研究方面取得进展。相关成果以“更新世间冰期亚轨道-千年尺度季风变率(Suborbital- and millennial-scale monsoon variability during Pleistocene interglacials)”为题,于2025年6月2日发表于《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2426353122。 探究过去温暖期气候突变的特征和机理,是预估未来变化趋势和应对极端气候事件的重要前提。冰芯和海洋沉积记录了冰期时段显著的气候快速变化,然而,温暖间冰期气候突变的演化特征与机理鲜有报道。 针对这一问题,研究团队在受东亚季风影响显著的渭河盆地,通过环境钻探获取了512米高质量岩芯,利用粘土含量变化重建了最近2Ma季风降水影响的湖面波动,发现在更新世温暖间冰期东亚季风波动剧烈(图)。结合数值模拟,揭示了间冰期季风气候的不稳定性受两半球低纬夏季太阳辐射极大值变化驱动,北半球夏季辐射高值可直接影响海陆热力差异增强夏季风,而南半球夏季辐射则通过影响跨赤道的潜热和水汽输送强化夏季风。 该研究通过对比深海氧同位素阶段11(MIS11)和全新世的气候变化,认为如果没有人类活动干扰,当前温暖期至少还会持续1.2万年,但季风强度将在2千年后显著减弱,伴随着极端干旱事件发生,为预测未来更为频发的极端气候事件提供了重要线索。

研究背景: 在大数据时代,数据的规模和复杂性正以指数级增长。日常生活中,各种智能设备、工业控制系统和电子产品都需要高效的感知系统来实现智能化操作和决策。这些感知系统需要具备高灵敏度、高精度、快速响应以及多模态感知能力。因此,开发出传感、记忆和处理功能的单片集成的器件对于当前时代的智能信息处理尤其重要。其中光电突触器件对于光信号和电信号的双模态感知能力,让其成为下一代信息技术的关键器件。 研究成果: 近日,广东工业大学唐新桂研究团队开发出一种融合传感器与忆阻器的架构的多模态感知系统。研究成果以“Photoelectric dual mode sensing system based on one-step fabricated heterojunction artificial synapses device”为题发表在国际著名期刊Materials Science & Engineering R (IF 31.6) 上,广东工业大学物理与光电工程学院博士研究生杨东平为本文的第一作者,广东工业大学唐新桂研究员、孙启军副教授为论文共同通讯作者。 本研究提出了一种基于TiO2-Nb:SrTiO3异质结的光电人工突触装置,该装置通过一步磁控溅射技术制造,实现了传感、记忆和处理功能的单片集成。实验结果显示,该装置在电刺激下表现出超过10,000秒的多级电阻状态稳定性,并通过光学调制实现了超过七个非易失性电导状态。此外,开发了一种融合传感器与忆阻器的架构,通过光电协同调节,应用于智能交通和情绪识别领域。该系统成功实现了多维度车辆监控(动态、速度、方向),并通过整合面部特征和声学信号,完成了三类情绪分类,验证了多模态信息融合的有效性。该装置通过光电协同作用实现了视听双模态融合感知,其CMOS兼容的制造工艺为神经形态传感系统的发展提供了可扩展的途径。 3.创新点: 电信号可编程调控机制 采用动态电激励调控策略,实现器件导电态连续可调功能,实验器件表现出超过10,000秒的多级电阻状态稳定性,展现出优异的环境适应性与稳定性。 仿生神经突触特性开发 基于光脉冲可塑性调制,构建了包含短时程强化(STP)和长时程增强(LTP)的类脑记忆模型,通过光强-脉宽协同调控实现了类似人类经验积累的强化学习机制,奠定了多模态传感与存算一体化的硬件基础。 能态工程与载流子动力学表征 结合紫外光电子能谱(UPS)与吸收光谱解析技术,建立了完整能带结构演化模型,阐明电/光双场调控下界面电荷转移机制与载流子弛豫规律,为器件工况优化提供理论支撑。 车辆智能感知系统集成 构建光-电信号异构融合平台,通过多物理场协同反馈机制,同步汽车运动方向与位移速度动态参数,实现车辆运动状态的多模态监测。 情绪多模态识别系统创建 开发视觉-听觉双通道融合架构,利用特征提取卷积算法(面部表情特征+声音频率特征),使情感识别准确率在Epoch 6达到100%。同时可以识别出声音和面部不匹配的虚假情绪,突破了传统单一模态的情绪感知限制。 4.图文导读: 图1. (A)双脉冲促进行为的PPF指数。(B)在光学脉冲模拟下,薄膜器件的学习-再学习机制。(C)器件光响应电流的电压依赖性。(D)薄膜器件在光开启时,光响应电流随光学脉冲宽度的变化。(E)薄膜器件在光关闭时,光响应电流随光学脉冲宽度的变化。(F)在450 nm和650 nm光源下,器件的光响应行为。(G)薄膜器件光响应电流随光学脉冲数量的变化。(H)在多次光学脉冲刺激下,薄膜器件的不同电导状态。 图2. (A)多模态感知系统用于实现车辆速度/动态/方向的感知。(B)从t0到t1的时间段内汽车的信息流场景。(C)静态场景下帧差动态识别算法的照片输出。(D)静态场景下帧差动态识别算法的亮度输出。(E)动态场景(汽车出现并移动)下帧差动态识别算法的照片输出。(F)动态场景下帧差动态识别算法的亮度输出。(G)不同速度下的汽车EPSC映射。(H)通过压阻传感器测量不同速度下车辆的输出电压。(I)输入不同速度电压脉冲后忆阻器的输出电流。封闭路段上汽车的行驶方向(J)和薄膜器件对应的EPSC映射(K)。 图3. (A)多模态感知系统用于实现人类情感识别。(B)不同人类情感下的电压脉冲信号(传感器)。(C)不同电压脉冲信号下的输出电流(忆阻器)。(D)通过捕捉面部特征获得的光脉冲序列。(E)不同光脉冲序列下的EPSC响应。(F)不同情感下的综合输出电流。(G)基于面部特征和声音特征的情感识别卷积神经网络模型。(H)20个周期内情感识别的准确率和损失值。 5.结论: 通过一步制备的磁控溅射工艺开发了一种新型异质结光电人工突触器件,表现出优异的突触可塑性和非易失性。这些特性通过光电信号脉冲调制得到了验证。此外,利用该器件同时感知光信号和电信号的独特能力,引入了一种压阻式触觉传感器,构建了多模态传感与计算系统。该系统不仅能够实现视觉和听觉的感知与计算,还通过点阵和神经网络的构建,成功展示了其在车辆驾驶状态和驾驶员情绪的多模态感知、存储和计算中的应用。 文献连接:https://doi.org/10.1016/j.mser.2025.101021

一、【导读】 采用阴影球光刻(SSL)技术制备了包含Born-Kuhn(BK)等离子体单元的2.5D手性超材料,形成三层旋转的Ag/SiO2/Au纳米孔阵列。所得纳米结构表现出显著的手性光学活性,可实现高灵敏度的沙利度胺对映体无标记检测。采用二范数 (L2 norm)降维技术进行全谱信号处理,相比传统方法,可获得更优异的手性特征提取性能,显著提升对映选择性传感性能。这种可扩展且精确的方法显著推动了 BK 型手性超材料 (CMs)的进步,为超薄、高性能手性光子和传感器件提供了一个实用平台。 二、【成果掠影】 最近,重庆大学微电子与通信工程学院博士研究生陈心怡在艾斌研究员的指导下,发表了一篇题为《Born-Kuhn-Driven 2.5-Dimensional Chiral Metamaterials》的论文。该论文发表于Wiley的JCR一区期刊《Advanced Optical Materials》。该研究团队创新性地采用SSL技术制备了基于BK理论的2.5D手性超构材料,即三层旋转纳米孔阵列(3RHA),通过引入SiO2介质层显著增强了手性光学响应和传感性能。所提出的2.5D结构突破了传统2D、3D、BK模型的局限性,兼具制备简易、低成本和高性能等优势。研究还通过L2 norm信号处理方法优化了手性异构体检测,显著提升了检测灵敏度。 三、【核心创新点】 采用SSL技术制备超薄2.5D BK手性超构材料(CMs),突破传统电子束光刻的限制,实现低成本、高精度的纳米级旋转堆栈(Ag/SiO2/Au)对准。设计3RHA结构,通过等离激元共振增强手性光学响应,实现超高不对称因子(g = 0.6)和圆二色性与厚度比(CD/t = 67°/μm)。结合机器学习优化几何参数,精准调控光学性能,并通过实验验证,显著提升CMs的设计效率与性能上限。采用L2 norm信号处理方法,显著提升ΔΔλ特征提取能力,实现了对手性沙利度胺对映体的高灵敏度和高稳定性检测,为手性传感技术的实际应用提供了突破性解决方案。 四、【数据概览】 图1 a)3RHA设计和制造过程:紧密六方堆积的 PS 球经过刻蚀得到目标直径的微球阵列,以不同的入射角和方位角进行 Ag、SiO2 和 Au 的三次连续沉积,得到3RHA薄膜的逆时针和顺时针的镜像结构;b)2D、2.5D、3D CMs结构的类别示意图 图2 3RHA和RHA的比较分析:a)CD分布散点图,b)基于a)图参考线上下的数据点占比,c)基于Δθ对样本进行分类的总体金字塔图,d)最大响应结构的电场差异分布,e)最大垂直电场屏幕的超手性场C/|C0|分布图 图3 实验制备3RHA的手性分析:a)SEM图(例尺为200 nm),插图为电场|∆E/E0|分布,b)实验的CD和不对称g因子光谱,c)比较仿真和实验中3RHA与已有研究关于2D、3D、BK模型CMs的CD/t响应,d)手性对映异构体作用于结构、偏振器-CCD光谱仪系统检测、ΔΔλ和L2(ΔΔλ)两种光谱分析方法,e)LH-和RH-结构的CD光谱,f)对比LH-和RH-结构有和没有R-Thd时的CD谱图,g)R-Thd和S-Thd的ΔΔλ和L2(ΔΔλ)对比图 五、【作者信息】 第一作者为重庆大学微电子与通信工程学院陈心怡,通讯作者为重庆大学微电子与通信工程学院艾斌研究员。该研究得到了国家自然科学基金委和重庆市研究生科研创新项目的资助,并由重庆大学、杭州电子科技大学和吉林大学的研究人员共同完成,其中包括吉林大学张刚教授等参与工作研究。想了解更多关于这一研究的细节和实际应用潜力?请访问课题组https://www.ailabcqu.com/page112。让我们一同见证纳米科技的未来!本实验室专注于智能微纳传感系统,将人工智能和物联网技术与传统化学、物理和材料等学科结合,开发新型微纳制备技术、新型微纳光电子传感器和生物检测功能系统。 文章来源:原创 论文链接:https://doi.org/10.1002/adom.202501329 通信作者简介 艾斌,重庆大学“百人计划”特聘研究员,智能感知与多模态信息处理重庆市重点实验室副主任,重庆大学小米青年学者,博(硕)士生导师。于2011年获吉林大学化学学士学位。随后加入吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室张刚教授团队,于2016年获高分子化学和物理学博士学位。后分别在在佐治亚大学物理与天文学系和德克萨斯A&M大学航空航天工程系进行博士后研究。迄今已在包括Advanced Materials、Advanced Functional Materials、ACS Nano、Small、Chemistry of Materials及ACS Sensors在内的知名SCI期刊发表论文60余篇。五篇论文被选为封面文章,三篇文章成为月度或年度热点文章。相关工作被搜狐科技、Nanowerk等国内外媒体报道,并已获得9项中国发明专利授权。主持国家自然科学基金和重庆市自然科学基金等项目。是Advanced Materials、Advanced Functional Materials等知名期刊审稿人。担任国际期刊Discover Nano、AI+、International Journal of Smart and Nano Materials、Nanoscience & Nanotechnology-Asia和Advances in Materials编委。

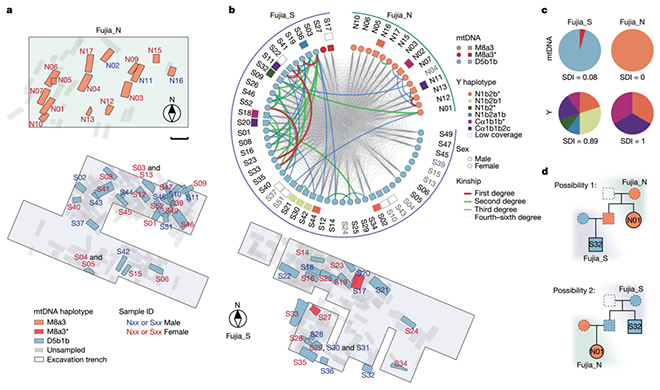

图 傅家遗址单亲遗传标记和生物亲缘关系。(a)傅家遗址南北两个墓地,(b)傅家南北墓地的亲缘关系,(c)线粒体和Y染色体的辛普森多样性指数,(d)一组南北墓地之间的婚配关系示意 在国家自然科学基金项目(批准号:T2192953、T2188102)等资助下,北京大学宁超、张海团队,黄岩谊、庞玉宏团队与山东省文物考古研究院孙波团队,以及中央民族大学、四川大学等多家单位学者合作,在我国史前母系社会研究中取得突破。研究首次确证了史前母系社会组织的存在,分析了我国新石器时代母系社会的结构,揭示了新石器时代黄河下游沿海地区母系氏族社会的组织特征、人口规模、生业模式和生产力水平等关键信息。相关成果以“古DNA研究揭示中国新石器时代双氏族母系社会结构(Ancient DNA reveals a two-clanned matrilineal community in Neolithic China)”为题,于2025年6月4日发表于《自然》(Nature)杂志。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09103-x。 针对长期未解答的“母系社会是否曾真实存在于更早期的史前人类社会”问题,研究团队围绕山东广饶傅家遗址的两处大汶口文化墓地开展了多学科交叉研究。基于古DNA鸟枪法测序以及捕获富集技术,获取了来自北区墓地的14个个体(3名男性,11名女性)和南区墓地的46个个体(16名男性,30名女性)的人骨遗骸全基因组数据。采用高分辨率古DNA亲缘关系鉴定技术,通过考古学、人类学、稳定同位素以及碳十四年代学等多学科交叉研究方法,实证确认了大约公元前2750年至公元前2500年间大汶口文化两个母系氏族构成的村落组织,为摩尔根、恩格斯在19世纪提出的“原始母系社会是文明前夜重要阶段”的理论提供了关键的东方证据。该研究不仅提供了首个基于系统遗传数据确证的新石器时代母系社会模型,也为理解早期社会复杂化过程提供了新的解释框架,还说明了我国东部海岸带地区对完整理解早期中华文明的起源和发展具有重要意义。

图 Kepler-725行星系统,其中右下角那颗半径较小的行星为新发现的处于宜居带的超级地球 在国家自然科学基金项目(批准号:12288102)等资助下,中国科学院云南天文台顾盛宏研究员领衔国际团队利用凌星中间时刻变化(TTV)技术在类太阳恒星宜居带发现一颗“超级地球”。该成果于2025年6月3日以“A temperate 10-Earth-mass exoplanet around the Sun-like star Kepler-725”为题发表在《自然-天文》(Nature Astronomy)期刊。全文链接:https://doi.org/10.1038/s41550-025-02565-z。 “我们孤独吗?”是人类一直在探寻解答的问题。1995年,系外行星的发现为解答这一问题打开了一扇大门。系外行星研究已经成为当前最重要的科学课题之一,对理解行星的形成与演化规律乃至认识生命的起源均具有深远的意义。这其中寻找系外类地生命是行星科学的终极目标,而发现类太阳恒星宜居带的类地行星则成为关键的一步。 目前,研究人员主要采用视向速度法和凌星法发现类太阳恒星宜居带的低质量行星(≤10倍地球质量)。然而,视向速度法难以对低质量的长周期行星进行有效探测。适用于凌星法的凌星事件发生概率极低且容易漏检。目前已知的低质量宜居带行星大多集中在宿主恒星为红矮星的系统中,发现位于类太阳恒星宜居带的第二个地球(“地球2.0”)仍极具挑战性。 针对难于发现类太阳恒星宜居带的类地行星问题,中国科学院云南天文台、德国汉堡天文台、西交利物浦大学和中国科学院南京天文光学技术研究组成国际联合研究团队,利用TTV技术分析开普勒卫星数据,在类太阳恒星Kepler-725的宜居带内发现了一颗10倍地球质量的超级地球Kepler-725c(图)。这颗新发现的非凌星行星围绕一颗G9V型宿主恒星Kepler-725运行,公转期间在一定时间内位于宿主恒星的宜居带内,轨道周期为207.5天,轨道半长轴为0.674天文单位,接收的平均辐照为地球的1.4倍,具备生命存在的条件。联合研究团队通过分析同一系统中周期为39.64天的类木行星Kepler-725b的TTV信号,反演出这颗“隐匿行星”的轨道参数和质量信息,印证了利用TTV技术发现类太阳恒星宜居带内低质量行星的可行性。 该方法非常适合探测质量小、周期长、非凌星的宜居带行星,有效地弥补了当前凌星法和视向速度法的不足,为未来探测“地球2.0” 提供了备选方案。

图 全球空气污染与甲烷源汇收支之间的复杂相互作用 在国家自然科学基金项目(批准号:42305101, 42375096 和 22188102)等资助下,中国海洋大学赵园红副教授与清华大学深圳国际研究生院郑博副教授联合法国环境与气候科学实验室、德国于利希研究中心等国外研究单位,在全球甲烷收支研究中取得进展。成果以“大气污染影响全球甲烷收支的趋势和年际变化(Air pollution modulates trends and variability of the global methane budget)”为题,于2025年5月28日在《自然》(Nature)期刊在线发表。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09004-z。 甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体。近年来全球甲烷浓度快速上升,其源汇变化与调控机制备受关注。羟基(OH)自由基是甲烷重要的汇,然而,科学界对于空气污染物如何在数十年时间尺度上影响OH自由基和全球甲烷收支的量化研究仍不完善。传统研究通常仅依赖单一的观测数据或大气模型模拟,难以全面捕捉空气污染物、OH自由基浓度以及甲烷汇之间的复杂动态交互关系。 针对这一难题,研究团队创新开发了一种集成大气观测和过程模型耦合驱动的研究框架,系统分析了2005年至2021年间,主要OH前体物时空变化对全球OH自由基和甲烷收支的影响。研究表明,在长期趋势上,对流层臭氧(O3)、水汽增加及一氧化碳(CO)浓度下降等因素驱动了甲烷的汇以每年1.3-2.0 Tg(百万吨)的速度增强,减缓了甲烷浓度受排放增加驱动的快速增长。在年际变化上,甲烷浓度的异常快速增长往往与大气污染物波动导致的OH自由基浓度骤降密切相关。 该研究阐明了全球空气污染对甲烷源汇收支存在复杂的调控作用,指出实施空气质量标准和气候减缓政策时需要综合考虑两者之间的协同效应,为监测和评估全球OH自由基浓度时空变化及其对甲烷汇的影响提供了新的模型工具。这对于制定科学的空气污染治理政策,协同应对气候变化具有重要的理论和实际意义。

复旦大学最新Science:碲纳米线视网膜纳米假体改善盲症模型视力 温华 一、 【科学背景】 本文聚焦于解决视网膜退行性疾病(如视网膜色素变性和老年黄斑变性)导致的不可逆视力丧失问题。当前视觉修复技术面临多重挑战:干细胞疗法存在移植存活率和功能整合难题;基因治疗受限于特定遗传突变类型且长期安全性存疑;光遗传学技术需依赖基因改造和外源光敏蛋白表达,临床应用受限。传统视网膜假体(如光电二极管阵列)虽已在部分患者中实现光感恢复,但其依赖外部供电系统、笨重的眼镜式摄像头及电缆,极大限制了患者的活动自由度与生活便利性。更关键的是,现有假体的光谱响应范围通常局限于可见光(≤1000 nm),无法利用近红外光(NIR),且受制于Shockley-Queisser物理极限,光电转换效率低下,需强光刺激才能激活视网膜神经元,存在潜在组织损伤风险。红外视觉拓展具有重要应用价值,自然界中部分动物(如蛇类)可通过红外感知增强暗环境下的空间辨识能力,而人类视网膜因缺乏红外敏感光感受器,无法利用此波段光信号。开发兼具宽光谱响应(覆盖可见光与红外)、高生物相容性且无需外接设备的植入式假体,对恢复基础视觉功能乃至实现夜视增强具有重大意义。 针对上述瓶颈,本研究团队基于碲(Te)纳米材料特性提出创新解决方案。碲作为一种窄带隙(~0.3 eV)半导体材料,具备从可见光延伸至红外II区(1550 nm)的宽谱吸收能力,理论预测其可自发产生零偏压光电流,是理想的光电转换材料。作者前期研究已验证二氧化钛纳米线阵列在盲态小鼠及非人灵长类模型中作为人工光感受器的可行性,成功恢复部分视觉行为,但受限于材料带隙,其光谱响应范围仍集中于可见光波段。在此基础上,本研究通过化学气相沉积法设计合成碲纳米线网络(TeNWNs),利用其独特的螺旋链状晶体结构,结合材料内部缺陷(锡取代、碲空位)与外部界面(纳米线/视网膜细胞接触面)的非对称性协同效应,突破传统体材料对称性限制,实现“自供电”式高效光电转换。这一设计巧妙规避了外部电源依赖,简化了植入系统,为开发微创、宽谱、高灵敏度的新一代视网膜纳米假体奠定了技术基础。 二、 【科学贡献】 今日,复旦大学王水源、周鹏、张嘉漪以及中国科学院上海技术物理研究所胡伟达课题组,在最新Science上发表了题为“Tellurium nanowire retinal nanoprosthesis improves vision in models of blindness”的论文。本研究通过化学气相沉积合成碲纳米线网络(TeNWNs),其独特的一维链状晶格结构结合锡(Sn)替代缺陷和碲空位,在界面不对称性驱动下产生超高光电流密度(30 A cm⁻²),覆盖可见光至1550 nm近红外-II波段。在视网膜色素变性盲鼠模型中,TeNWNs通过微创视网膜下植入替代受损感光细胞,成功激活视网膜神经节细胞(RGCs)和视觉皮层(图3:TeNWNs诱导盲鼠视网膜神经节细胞对多波段光刺激的电生理反应)。行为实验证实植入盲鼠恢复瞳孔光反射,并在近红外光下完成光源定位(正确率71.67%)和图案识别(正确率~62.3%)。在食蟹猴模型中,TeNWNs植入后兼容正常视力,新增红外光感知能力,且植入区域血管完整,无炎症反应。 图1 展示碲的螺旋链晶格结构、Sn缺陷分布及理论计算证明缺陷驱动的超高零偏压光电流 © 2025 AAAS 图2 实验验证TeNWNs在可见光至红外-II波段的自发光电流响应及空间电场分辨率© 2025 AAAS 图3 盲鼠视网膜神经节细胞经TeNWNs刺激后,对多波段光产生动作电位并恢复感受野功能© 2025 AAAS 图4 植入盲鼠的视觉皮层激活、瞳孔反射恢复及行为学测试© 2025 AAAS 图5 食蟹猴植入TeNWNs后视网膜结构完整性评估及红外光诱导的视网膜电图响应© 2025 AAAS 图1展示了碲(Te)纳米线的晶格结构与光电流机制。通过理论计算和实验表征(SEM、HAADF-STEM),揭示碲的螺旋链状原子结构(图1A-B),并证明内部缺陷(锡替代、碲空位)和外部界面不对称性共同诱导零偏压下的巨幅光电流。图2通过实验验证TeNWNs的光电性能。器件在零偏压下的光电流密度达30 A cm⁻²(创纪录值),且随光照强度线性增长。与各类材料对比表明,降维结构显著提升光电流,其响应波段(可见光-1550 nm)超越现有视网膜假体技术(图2D)。图3聚焦TeNWNs激活盲鼠视网膜神经节细胞(RGC)的能力。植入后RGC对可见光(470/570/635 nm)和近红外光(940/1550 nm)均产生动作电位(图3B),近红外II区激活阈值最低(18.98 mW mm⁻²,图3E-F)。图4评估视觉功能恢复。植入盲鼠的皮层视觉诱发电位(VEP)证实信号上传至高级视觉中枢(图4D-G)。行为学测试显示:瞳孔对可见光/近红外光产生收缩反射;在饮水联想任务中,植入鼠对近红外光的正确率达66.67%。 图5验证食蟹猴模型的生物相容性与功能。植入112天后,OCT和眼底荧光造影(FFA)显示TeNWNs稳定贴附视网膜内核层,无血管异常。 三、【科学启迪】 总之,本文成功开发了一种基于碲纳米线网络(TeNWNs)的视网膜纳米假体,能够高效地将可见光至近红外-II区(1550 nm)的光谱自发转换为零偏压光电流,光电流密度高达30 A cm⁻²。通过缺陷工程和界面不对称性设计,该假体克服了传统视网膜假体依赖外部设备、光谱响应窄及效率低的局限。在失明小鼠模型中,TeNWNs成功植入视网膜下空间,激活了残余视网膜环路和视皮层神经信号,恢复了瞳孔光反射、光源定位及图案识别等视觉行为,其光强度仅为临床安全阈值的1/80。在非人灵长类动物(食蟹猴)实验中,该假体展现出良好的生物相容性和长期稳定性,在保留正常可见光视觉的同时新增了红外光感知能力,且未引起明显炎症或视网膜结构损伤。 展望未来,TeNWNs技术为视障患者提供了兼具视力恢复与红外视觉增强的革新方案。其微创植入特性、宽光谱响应及无需外置电源的优势,显著提升了临床实用性与安全性。下一步需推进人类临床试验,验证其在人体中的长期安全性和视觉恢复效果。同时,通过优化材料空间分布与神经编码策略,有望进一步提升假体的分辨率与色彩识别能力。结合视觉训练促进大脑皮层可塑性,该技术或可帮助患者适应并充分利用新型视觉信息,最终实现从基础光感知到复杂视觉场景理解的跨越,为视网膜退行性疾病患者带来更自然、更强大的视觉功能重建。 原文详情:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu2987